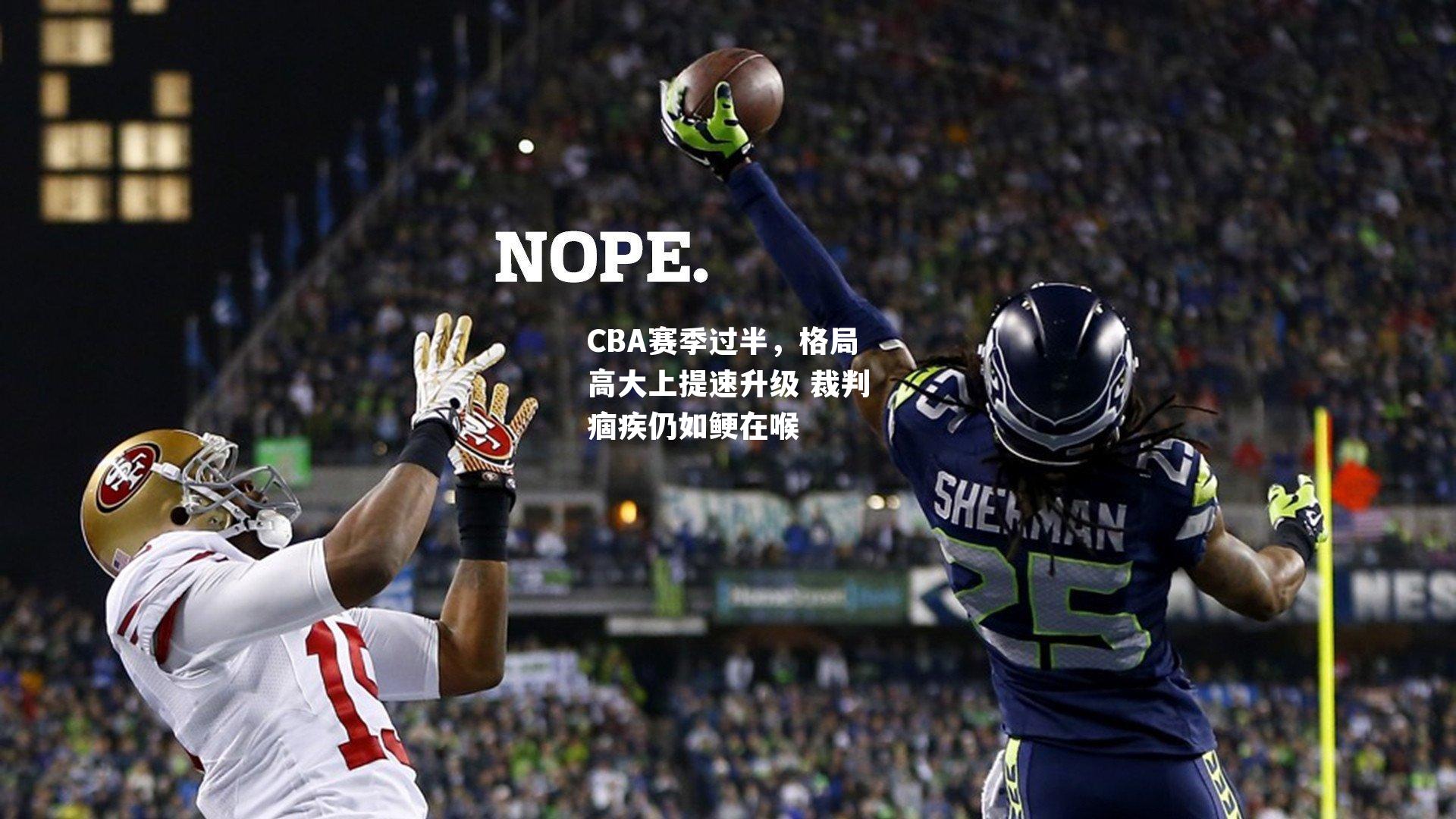

CBA赛季过半,格局高大上提速升级 裁判痼疾仍如鲠在喉

随着2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛常规赛赛程过半,联赛格局呈现出前所未有的ng体育平台“高”水平对抗、“大”格局演变与“上”升趋势明显的“高大上”特质,在精彩纷呈的比赛背后,裁判判罚尺度这一老生常谈的问题,依然如同卡在喉间的一根硬刺,成为影响联赛品牌美誉度与健康发展的隐忧。

格局“高大上”:联赛整体竞争力显著提升

本赛季CBA联赛的“高”,首先体现在比赛强度和战术素养的显著提升,多支球队在休赛期进行了针对性补强,外援引进更加务实,与球队体系的融合度更高,这使得比赛的对抗更加激烈,胜负悬念持续到最后一刻的比赛场次明显增多,传统强队如辽宁、新疆、广东等队依然保持着强大的竞争力,但他们的优势不再像以往那样不可撼动,浙江、广厦等新兴力量通过持续的青训投入和战术打磨,已经具备了冲击总冠军的实力,这种“群雄并起”的局面,极大地提升了联赛的观赏性和不确定性。

“大”格局体现在联赛的球队实力分布更为均衡,强弱分明的界限逐渐模糊,一些以往处于中下游的球队,通过科学的运营和年轻球员的成长,在本赛季展现了强劲的冲击力,他们不仅能够给强队制造巨大的麻烦,甚至能够战而胜之,这种“以下克上”的戏码频繁上演,打破了过往几个赛季相对固化的季后赛席位竞争格局,使得联赛中段的排名卡位战异常激烈,每一场比赛的胜负都可能引发排名上的连锁反应,这无疑增加了常规赛每一轮的价值和关注度。

“上”升趋势涵盖了多个维度,一是年轻球员的集体爆发,越来越多的“00后”球员开始在各自球队扮演关键角色,他们充满活力,敢于在关键时刻承担责任,展现了出色的身体素质和篮球智商,为中国篮球的未来注入了强劲动力,二是比赛节奏和攻防转换速度明显加快,更多球队开始注重空间和三分投射,打法更具现代篮球特色,三是联赛的商业价值和社会影响力持续攀升,转播技术升级、球迷互动方式创新以及社交媒体上的热议,都推动着CBA品牌向更高层次迈进。

喉中之鲠:裁判问题仍是联赛痛点

在联赛一片欣欣向荣的景象之下,ng体育网页版裁判判罚问题依然是那个挥之不去的阴影,如同哽在喉中之鲠,让球迷、媒体乃至部分俱乐部管理层感到不适与忧虑。

本赛季,关于关键场次、关键时刻的判罚争议屡见不鲜,从界外球归属的误判,到身体接触尺度把握的不一,再到对于违体犯规认定的标准浮动,几乎每一轮联赛都有引发巨大讨论的判罚案例,这些争议不仅出现在赛后新闻发布会教练的委婉批评中,更在社交媒体上持续发酵,消耗着联赛辛苦积累起来的正面形象。

问题的核心在于判罚的“一致性”和“准确性”难以得到稳定保障,同一类型的动作,在不同场次、甚至同一场次的不同时段,可能会得到截然不同的吹罚结果,这种不确定性,让球员在场上无所适从,也让教练的战术布置面临额外变数,更严重的是,一些在比赛最后时刻决定胜负走向的争议判罚,极易引发对比赛公平性的质疑,无论判罚正确与否,其引发的舆论风暴都对联赛公信力造成了实质性伤害。

尽管联赛管理层近年来在裁判培养、引入辅助判罚技术(如即时回放系统)等方面做出了努力,但实际效果似乎未能完全满足赛场需求,裁判队伍的专业水平、临场心理抗压能力以及对复杂比赛情况瞬间判断的准确性,仍有较大的提升空间,部分争议也暴露出,在现有规则框架下,对于一些“灰色地带”动作的界定,仍需更清晰、统一的执行标准。

挑战与展望:在高速发展中破解难题

CBA联赛正处在一个高速发展的黄金时期,“高大上”的整体趋势证明了改革的方向是正确的,联赛的竞争力和吸引力在不断增强,但越是如此,就越需要正视并解决那些阻碍联赛迈向更高层次的深层次问题,裁判问题,无疑是其中最关键、也最棘手的一环。

解决这一痼疾,非一日之功,它需要联赛管理者展现出更大的决心和智慧,从制度设计、人才培养、技术辅助、公开透明等多个层面进行系统性的优化与改革,是否可以进一步增加专业裁判的数量,建立更完善的职业晋升和考核机制?是否能够借鉴国际先进经验,在关键判罚后提供更简洁明了的官方解释,以增强与球迷、媒体的沟通?对于争议较大的判罚,是否能有更权威、更独立的评议和纠错机制?

半程已过的CBA赛季,用精彩的对决和升级的格局描绘了一幅令人振奋的画卷,但若想将这“高大上”的成色保持下去,并最终打造成为世界一流的职业篮球联赛,就必须有勇气直面并拔除“裁判判罚”这根喉中之鲠,只有当比赛的焦点更多地集中在球员的卓越表现和团队的战术博弈上,而非无休止的判罚争议时,CBA才能真正实现其内在价值与品牌形象的全面升华,前方的道路充满希望,亦布满挑战,联赛的每一个参与者都需为之不懈努力。